Wir wohnten Nr. 94 in der Ottostraße. Die Wohnung war immer voller Seifen- und Bügelgeruch, der aus der Wäscherei im Erdgeschoss kam. Die große Malerwerkstätte hatte Vater in der oberen Ottostraße. Im Schlafzimmer hatte Vater unter der Decke einen Fries gemalt als schwarze Silhouette mit spielenden Kindern, die Reifen- und Ballspiele machten und die sich immer wiederholten. Wenn ich krank war, zählte ich immer die gleichen Gruppen ab. Vater, der manchmal sehr grobe Witze machte, zeigte mir in der Ottostraße Roßäpfel, die ein Bäcker als Blumendünger aufsammelte. Sie hatten auf der Oberfläche unverdaute Haferkörner und Vater sagte: “ Siehst du, aus diesen Roßäpfeln backt er unser Schwarzbrot!“

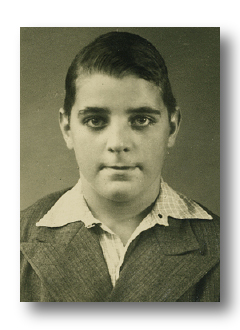

In den ersten Jahren mußte ich eine Kittelschürze mit großen Taschen tragen, was mir sehr ärgerlich war, weil meine 6 Schwestern ebensolche trugen.

Ich weiß noch gut, wie ich 1932 mit Mutter auf dem Treppenpodest stand und erlebte, wie man alle unsere Möbel aus den Zimmern auf einen LKW lud. Es war auch ein Grammophon dabei mit einem großen Schalltrichter (His Masters Voice). Als wir in die leeren Zimmer zurückgingen, weinte Mutter leise: sie weinte immer nur leise. Vater hatte Schulden in dieser schlechten Zeit, deshalb die Pfändung. Am 31. Januar 1933 zogen wir von der Ottostraße zum Westen in die Johanniterstraße. Wir Kinder saßen alle 7 auf einem großen LKW, der mit unseren restlichen Möbeln beladen war. Wir fuhren über den Kaiserplatz, die Heinrichsallee, über den Hansemannplatz, wo die Nazihorden (es war der Tag der Machterhebung) mit Steinen warfen, so daß wir Kinder uns zwischen den Möbeln ducken mußten. In der Johanniterstraße 21 war es kalt. Es gab nur Steinböden, Strom hatten wir nicht. Als Beleuchtung diente Gaslicht. Zu essen gab es Brot mit Margarine. Die Werkstätte befand sich im Haus.

Ab 1934 war ich Meßdiener in der Pfarre St. Paul, in der Domsingschule des Domchores und Pfadfinder mit dem Heim in der Bendelstraße. Immer wenn wir Gruppenabend hatten, kamen Nazijungen (HJ) und es gab Schlägereien. Gewissermaßen machte dies uns etwas Spaß. Die Volksschule besuchte ich in der Vincenzstraße. Statt den kürzesten Weg über den Lindenplatz ging ich über den Templergraben nach hause, wo in der Nr. 10 mein Großvater wohnte, der Vater meines Vaters. Er wohnte im Erdgeschoß und wartete schon auf mich. Ich kriegte Kandiszucker, Tabakstrünke von seinem Pfeifentabak und Münsterbirnchen im Herbst. Vor allen Dingen hatte er von seinen Postkarten, die zwei Zimmerdecken und die Wände bedeckten, immer eine bereit, um mir die dargestellte Kunst zu erklären.